Konichiwa !

Après la visite de 4 copains de France pendant une semaine à Tokyo, me revoilà en mode voyageur solo. Ça m’a fait beaucoup de bien de voir des têtes connues et de découvrir les secrets de la capitale nippone avec des proches.

Et pour notre article de la semaine, j’avais envie de te parler cette fois-ci des temples zen du Japon, symboles de sérénité et de spiritualité, incarnant une esthétique particulière et une philosophie de vie unique.

Si je devais choisir 3 mots pour décrire ces fameux temples, je dirais : minimalisme, contemplation, tradition. Nichés au cœur de paysages naturels magnifiques, ils témoignent d’une culture millénaire qui inspire chaque jour les visiteurs du monde entier.

As-tu déjà visité un temple zen ? De mon côté, j’en ai visité 5 pour l’instant. Sais-tu combien il en existe au Japon ? Je te laisse réfléchir et te donne la réponse à la fin de l’article 🙂

L’origine et l’histoire du zen au Japon

Pour commencer, précisons que le zen se réfère au bouddhisme, très répandu au Japon. La philosophie zen a été introduite depuis la Chine au XIIème siècle par des moines.

Inspiré par la branche Chan chinoise, le zen a rapidement pris racine au pays du Soleil levant, notamment grâce au soutien des samouraïs, qui trouvaient dans cette pratique une discipline mentale et physique adaptée à leur mode de vie.

Des milliers de temples furent érigés, devenant à la fois des centres de formation pour les moines et des lieux de culte pour la population.

L’architecture des temples zen

Les temples zen se repèrent de très loin, se distinguant par leur architecture sobre et épurée qui met en avant l’harmonie avec la nature qui les entoure. Ils se composent généralement de plusieurs bâtiments essentiels :

- Le hondō (ou bâtiment principal) : partie qui abrite les statues bouddhiques et accueille les cérémonies.

- Le zazen-dō : salle dédiée à la méditation assise (le zazen), cœur de la pratique zen.

- Le shōrō : pavillon contenant une grande cloche, sonnée pour marquer le temps et inviter à la prière.

- Le karesansui : jardin sec composé de sable et de pierres, conçu pour favoriser la contemplation.

- Le kyōzō : bibliothèque contenant des sutras (textes écrits, souvent sous forme de livres ou de rouleaux). On va reparler des sutras plus bas, ils sont au cœur de la pratique zen.

Les temples zen les plus emblématiques

Le Japon abrite de nombreux temples zen, chacun ayant sa propre histoire et son atmosphère unique. En voici quelques-uns des plus célèbres :

- Kinkaku-ji (pavillon d’or) : situé à Kyoto, ce temple recouvert de feuilles d’or est un symbole éclatant du bouddhisme zen.

- Ryōan-ji : connu pour son jardin sec énigmatique, ce temple invite à une méditation profonde.

- Eihei-ji : fondé par Dōgen, ce monastère est un centre important de l’école Sōtō du zen.

- Kencho-ji : premier temple zen construit à Kamakura, il est réputé pour son atmosphère paisible et ses magnifiques jardins.

- Myōshin-ji : situé à Kyoto, ce complexe de temples est un centre majeur du bouddhisme zen Rinzai.

Pour ma part j’ai visité les temples Nanzoïn, Meiji Jingu, Kaminari Mon, Hozomon et le sanctuaire d’Asakasa. Gros coup de cœur pour Nanzoïn (avec le Bouddha couché, qui illustre mes 8 premières impressions sur le Japon).

La vie quotidienne dans un temple zen

La vie dans un temple zen est régie par une discipline rigoureuse où chaque acte est pensé sous forme de méditation. Les moines bouddhistes suivent ainsi un emploi du temps strict et identique chaque jour, avec au programme :

- Zazen (méditation assise) : pratique centrale du zen, visant l’éveil à travers la posture et la respiration.

- Samu (travail manuel) : méditation en action incluant des tâches comme le nettoyage, le jardinage et la cuisine.

- Oryoki (repas rituel) : prise de repas en silence, respectant des gestes précis pour exprimer la gratitude et l’humilité.

- Étude des sutras : lecture et récitation des textes bouddhiques pour approfondir la compréhension spirituelle.

C’est ici que je te précise ce qu’est un sutra : écrits bouddhiques contenant les enseignements de Bouddha et servant de base aux pratiques religieuses, ils sont récités par les moines et étudiés pour approfondir leur compréhension du bouddhisme.

[Je rêve ou tu penses au kamasutra ? C’est littéralement le livre du désir, et d’ailleurs, c’est d’origine indienne, donc on n’en parlera pas plus longuement ici…]

La symbolique des jardins zen

Revenons à nos jardins et à nos moines… Ou plus précisément à nos jardiniers. Les espaces extérieurs des temples zen sont conçus pour favoriser la méditation et la contemplation.

Parmi les plus connus, on retrouve les karesansui, ces jardins secs où le sable ratissé et les pierres soigneusement disposées symbolisent les montagnes, les rivières ou encore l’univers tout entier. Ces compositions sont une invitation à la réflexion sur l’impermanence et l’essence de la nature.

D’autres types de jardins, comme les chaniwa, sont spécialement aménagés pour la cérémonie du thé, un rituel intimement lié à la philosophie zen. Participer à une cérémonie du thé est d’ailleurs sur ma to-do list.

L’influence des temples zen dans la culture japonaise

L’esthétique et la philosophie des temples zen ont profondément influencé l’art et la culture japonaise en général. On retrouve cet héritage notamment dans :

- L’architecture des maisons traditionnelles japonaises ;

- La calligraphie et la recherche du geste parfait ;

- La cérémonie du thé, où chaque mouvement est empreint de spiritualité ;

- Les arts martiaux, intégrant des principes de concentration et d’équilibre (presque) parfait ;

- L’aménagement des jardins publics et privés, privilégiant la simplicité et l’harmonie.

Visiter un temple zen : une expérience unique

Pour les voyageurs, visiter un temple zen au Japon est une expérience inédite (je confirme). Certains temples proposent même des retraites de méditation ouvertes aux non-initiés, permettant une immersion complète dans la pratique du zen.

D’autres offrent la possibilité de séjourner dans des monastères et de participer aux activités quotidiennes des moines pour une pratique plus approfondie. Est-ce que tu vivrais quelques jours dans un tel endroit ?

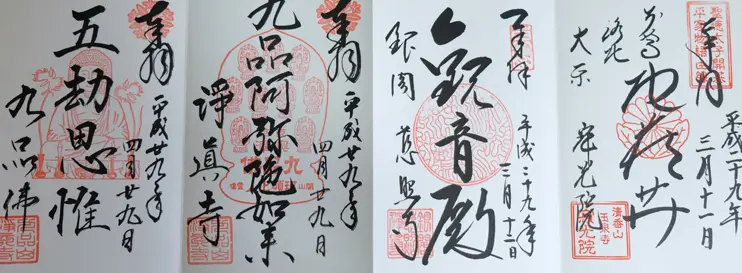

Pour finir, j’ai envie de te parler des goshuin, sceaux calligraphiés que l’on obtient dans les temples et sanctuaires au Japon en échange d’une offrande (environ 500 yen, soit 3 euros). Réalisés à la main par les prêtres ou les moines, ils comportent généralement le nom du sanctuaire ou du temple, la date de la visite et des inscriptions sacrées.

Ces estampilles sont collectées dans un goshuin-chō, carnet spécialement conçu à cet effet. Plus qu’un simple souvenir, le goshuin est un témoignage spirituel et artistique, marquant le respect du visiteur pour le lieu sacré. J’ai envie d’en faire collection, en 6 mois ça risque de coûter cher, mais ça ferait une super déco…

Les temples zen, à travers leur architecture réfléchie, leur atmosphère paisible et leur quête d’harmonie, sont des lieux uniques et intemporels. Une expérience que l’on ne peut vivre nulle part ailleurs !

Et sinon, pour répondre à la question à un million, il existe environ 80 000 temples zen au Japon !!! Délirant, non ?

Comme d’hab, je te partage les liens vers le contenu photo et vidéo de mon aventure au Japon.

C’est par ici pour embarquer avec moi :

Instagram | YouTube | TikTok

Et pour ceux qui prennent le train en marche, retrouvez ici tous les articles publiés précédemment.

On se retrouve sur les réseaux sociaux, et la semaine prochaine pour toujours plus d’infos nippones !

🧭 Articles dans le même thème :

100.000 églises en France 😉